Mamita querida: la maternidad

Sobre quienes se consideran madres y quienes se consideran sus hijos

Buenos días, mis sublimersobsesioners, buen domingo y, sobre todo, feliz día de la madre. Si, ¿pueden creer que le emboqué el tema de un Sublime Obsesión con el de una fecha alusiva? Pero es que también de cierta manera el SO de hoy es una continuación natural, diría, del tema anterior “Ella es todo: las mujeres” aunque también, como vamos a ver más adelante, el concepto de maternidad se desborda más allá de solamente la relación básica madre e hije.

No puedo arrancar el tema de hoy sin hablar de mi propia madre, mi Lilipop, porque sin ella no estaría escribiendo estas palabras no solamente por la razón biológica de haberme parido sino también porque ella fue la que plantó la semilla que después se convirtió en mi fascinación, mi obsesión, por casi todas las cosas de las que ya hablé en Sublime Obsesión. Fue ella la que me habló de las películas de su juventud cuando yo era un niñito curioso, la que de adolescente me hizo ver Cabaret, El Graduado, La Fuerza del Cariño, Perdidos en la Noche o Atrapados Sin Salida, la primera que me habló de las grandes estrellas de Hollywood como Liz Taylor, Marilyn Monroe, Paul Newman, Cary Grant o Barbra Streisand. Uno de los recuerdos más antiguos que tengo en mi memoria es estar con ella viendo La Niñera por Telefé cuando yo tenía unos 5 o 6 años. Y, sobre todo, la que nunca cuestionó los gustos tan raros, tan peculiares, tan… maricas de su hijo, todo lo contrario, que los ayudó a alimentar y que lo dejó fluir y florecer en el marica adulto que hoy está escribiendo esto ¿Se dan cuenta de que no habría Sublime Obsesión sin Lilipop? Así que pueden agradecerle o culparla, lo que crean conveniente. Feliz día, madre.

Ahora si, empecemos por lo más antiguo de hoy. En el arte hay una madre que fue representada más que ninguna otra. Claro que estoy hablando de… Madonna. No, mentira, no se vayan, no es que estoy hablando de Madonna-Madonna otra vez. En realidad estoy hablando de LA Madonna, la primera Madonna. Debería dejar de decirle Madonna -say “Madonna” again-. Me estoy refiriendo a la Virgen María, en realidad. Tal vez la madre más famosa de la historia de las madres y, lejos, la más representada en la historia del arte. Hoy no tanto, pero ya vamos a ver que los ecos de su representación si. Hay miles de “Madonna con niño” para ver y elegir. Lo interesante de cada una de estas representaciones es que además del sentido literal del cuadro, de la representación de María con Jesús en brazos, también tiene un valor simbólico muy fuerte. María es la representación de todas las madres, símbolo del cuidado y protección de ella hacia sus hijos, de la abnegación y del cariño. Mis “Madonna con niño” favoritas de las eras anteriores son la clásica, clásica de Rafael (1505) y la, para mi, muy perturbadora-niños del maiz “Madonna de los lirios” (1899) de William-Adolphe Bouguereau. ¿Por qué Jesús está mirandonos de frente con esos ojos tan penetrantes? ¿Qué sabe ya de nosotros? Es fascinante.

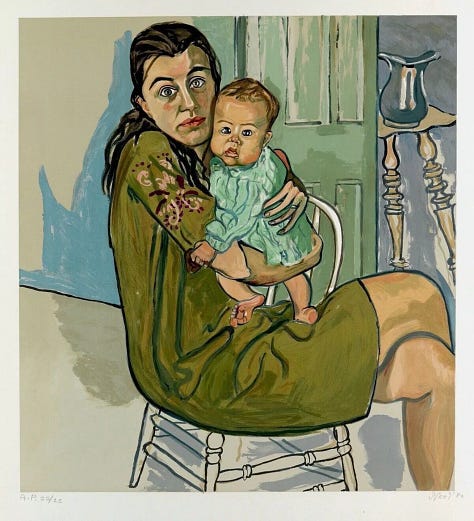

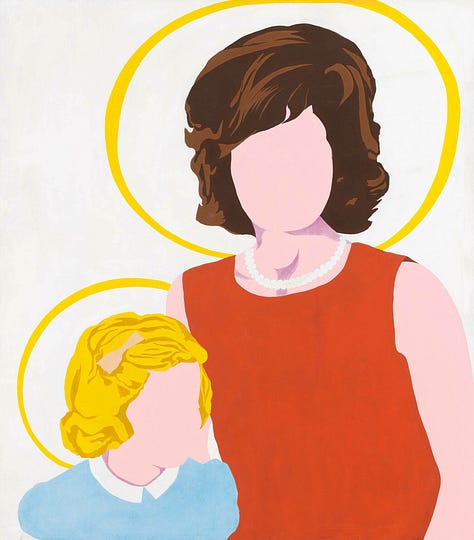

Hay miles de ejemplos de ecos modernos de la figura de la Madonna justamente porque sacándola del contexto religioso resuena su representación del amor maternal, de la sensación de protección, del ideal de María, no como la madre de Jesús sino como símbolo de la figura de la madre en general, figura a la que el arte recurre una y otra vez. La composición más clásica de la Madonna es la de ella sentada con Jesús en su regazo, forma muy clara de simbolizar la unión de una madre y su hijo. Esta composición se repite a lo largo de los siglos, ya fuera del contexto religioso, para representar madres con sus hijos en diferentes circunstancias. Por ejemplo, en Mother and Child (The Oval Mirror) (“Madre e hijo, el espejo oval”) (fig. 1) de Mary Cassatt vemos a una madre con su hijo parado en su regazo y como el espejo oval que está detrás actúa como un halo que los conecta con la figura de María y Jesús. En 1982 Alice Neel pinta el cuadro Mother and Child (“Madre e hijo”) (fig. 2) en la que se ve a ambas figuras en la composición que mencionamos antes pero hay algo moderno en el cuadro, vemos la tensión en la cara de la madre, una maternidad moderna, más compleja en un mundo todavía más complejo. En 1963 Allan D'Arcangelo pinta su propia Madonna y niño (fig. 3) pero la particularidad de esta pintura es que la silueta de la madre es muy reconocible: se trata de Jackie Kennedy, con su peinado y sus perlas, con su hija Caroline en el regazo, ambas con un halo alrededor de la cabeza. Lo que D’Arcangelo propone es el análisis de la nueva familia americana, de las nuevas formas de relacionarnos con la imagen de los líderes y quiénes se transforman en las divinidades actuales. A lo que voy con todo esto es que la imagen de la Madonna sigue estando presente en el arte moderno por todo lo que representa.

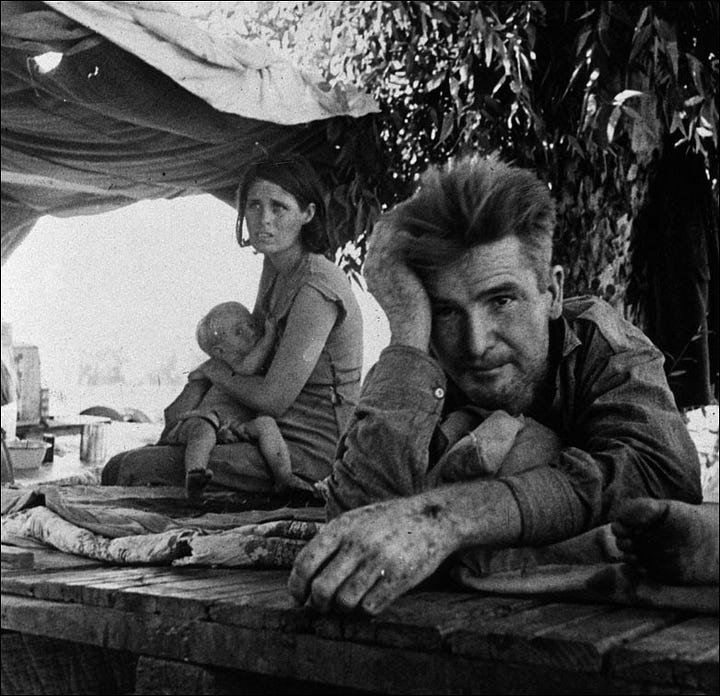

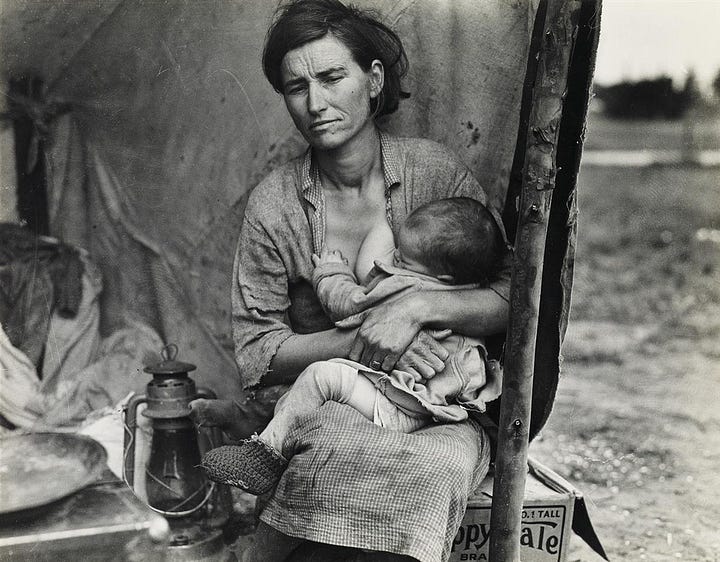

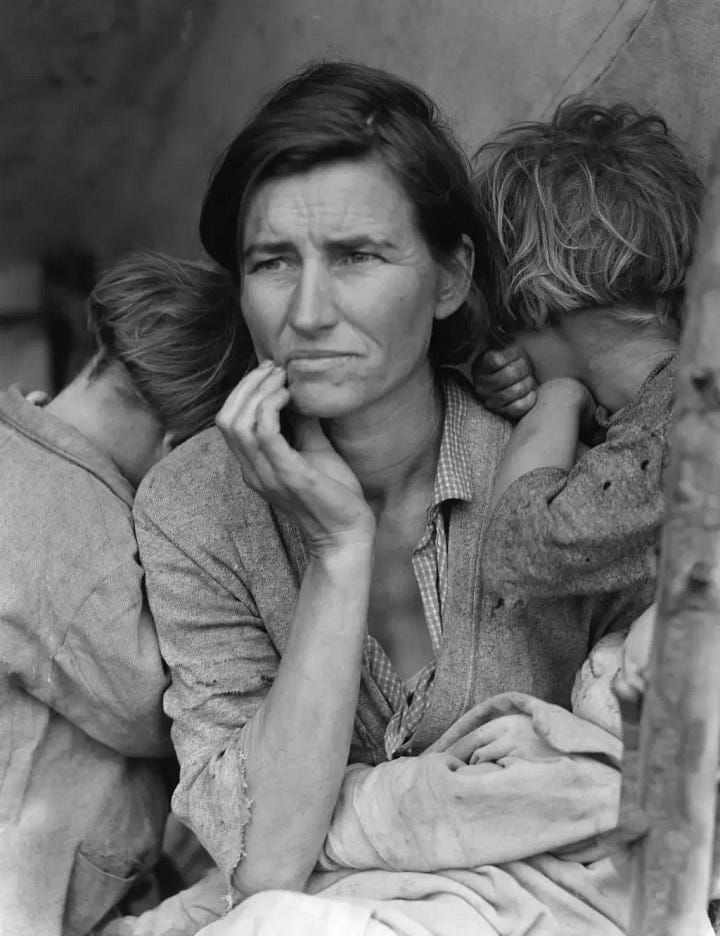

Dorothea Lange, una de las más grandes fotoperiodistas de la historia también reflejó la maternidad a través de varias fotografías que sacó durante su ahora icónica recorrida por el interior de Estados Unidos durante la crisis del 30 y antes de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de gente en total crisis económica y social, alejada de las urbes, golpeada no sólo por la falta de dinero sino también por la fibra social que se va deshilachando. Sin embargo lo que Lange logra capturar en varias oportunidades es que a pesar de todo, la figura de la Madonna sigue presente. Son las madres las que a pesar de todo siguen con la dificil tarea de contener a sus hijos, de darle alimento incluso cuando no tienen para ellas mismas.

Incluso en el arte argentino podemos encontrar algunos ejemplos. En “Sin pan y sin trabajo” (1892) de Eduardo de la Cárcova encontramos a una mujer que, pasando miseria, puede dar lo único que tiene a su hijo, lo amamanta. La lectura de las posiciones del cuerpo de ambos se puede conecta al de la Madonna. Antonio Berni también utilizó temas religiosos en sus pinturas en general y en particular de María. En “La Siesta” (1943) hay una representación literal de la Madonna con niño velando sobre el hombre dormido, acentuando el sentido protector de la figura. En un sentido más simbólico, Berni recurre a la Madonna en “Chacareros” (1936), donde vemos a una madre con un niño en el regazo, ubicada en el centro de la pintura.

Pero mi representación favorita de la Madonna en el arte argentino no es ninguna de las cosas que acabamos de hablar: no es una pieza de arte construída por un artista pensando en hacer una referencia a María sino que es una fotografía sacada por une fotoperiodista del colectivo maravilloso M.A.F.I.A. que en el 2017 ganó el concurso “Gente de mi ciudad” del Banco Ciudad. En esta foto, tomada durante una manifestación en Plaza de Mayo, se puede observar a una famila cubriéndose del sol con una manta. La mujer, mirando directamente a cámara con una media sonrisa está amantando al bebé que sostiene en brazos. No sé si le fotógrafe habrá visto lo mismo que estoy viendo yo -lo hermoso del arte es que no hay respuestas incorrectas- pero yo veo a la Madonna, no la María de la religión, sino al símbolo de la madre. El lenguaje de los cuadros renacentistas, la simbología del amamantamiento, el lazo entre la madre y el hijo. A veces el fotoperiodismo es la forma más poderosa de expresión porque es pura realidad, el lugar donde la realidad y el arte se mezcla.

Habiendo mencionado la realidad pasemos a lo opuesto. En la ficción son infinitas las representaciones de las relaciones entre madres e hijos. Hay tantas, tantas que lo más divertido, para mi, es hablar de los extremos de estas relaciones. ¿Qué serían los extremos? Y, yo diría que las peores madres, las más malas, las más locas, y las mejores, las imposibles, las completamente ficcionales. Bueno, a veces las mejores también son las más locas. Digamos que hay muchos grises en estas definiciones. No se puede hablar de madres de películas, buenas o malas, sin arrancar por la más grande de todas, la que le da el título al Sublime Obsesión de hoy. Mommie Dearest (1981) es la historia de Joan Crawford contada por su hija Christina, que en el año 1978 escribió unas memorias incendiarias sobre su madre que luego se transformaron en la película. La historia que contó Christina es la de una mujer megalómana, egocéntrica y violenta, que en una seguidilla de episodios dementes se dedicó a torturar a sus propios hijos, especialmente Christina, todo mientras puertas para afuera se mostraba como una ejemplo de madre para los medios. La película, que podría haber sido un estudio sobre el impacto de la fama en una mujer que tuvo una vida muy complicada, se convirtió en una especie de relato gore de maltrato tras maltrato. Es increíble. Pero es increíble por todas las razones equivocadas. Es una de esas películas que intentan ser dramas pero el público las recibe como comedias. Faye Dunaway en el papel de Joan dio un 200%, que como discutimos en “Artificio y exageración: el camp” lo volvió todo terriblemente camp.

Otra relación fascinante es la de Annie Girardot e Isabelle Huppert en La Pianiste (2001), Girardot haciendo de una madre tan absorbente, tan controladora que duerme con su hija adulta en la misma cama. La película desarrolla las consecuencias de esta relación obsesiva y la forma en la que la vida de Erika (Huppert) tiene que lidiar con esto.

A veces pasa lo contrario y encontramos películas sobre madres que no estuvieron. En Nobody Knows (2004) de Hirokazu Koreeda vemos cómo un niño de 12 años debe hacerse cargo de sus hermanos cuando su madre los abandona en un pequeño departamento. En Tacones Lejanos (1991) de Almodóvar, nos encontramos con una Rebeca que creció bajo la sombra de una madre estrella y que está todavía procesando tanto su ausencia como su carrera.

Hay miles de formas en las que la maternidad fue reflejada en películas. En el otro extremo de las malas madres nos encontramos con las madres demasiado abnegadas, al punto de la locura. En Mildred Pierce (1945), nuestra madre favorita, Joan Crawford, se desvive tanto por su hija que no puede dejar de ser basureada por ella y llega al punto de entregarse por un crimen que no cometió. Uno de mis ejemplos favoritos por su comedia y sátira es el de Serial Mom (1994) de John Waters, en la que una madre suburbana prototipo, la de la tarta de manzana y el pelito de peluquería, ama y defiende tanto a sus hijos que empieza a asesinar a todos aquellos que se meten con ellos. La película es una gran crítica al mítico suburbio estadounidense y al ama de casa devota de su familia.

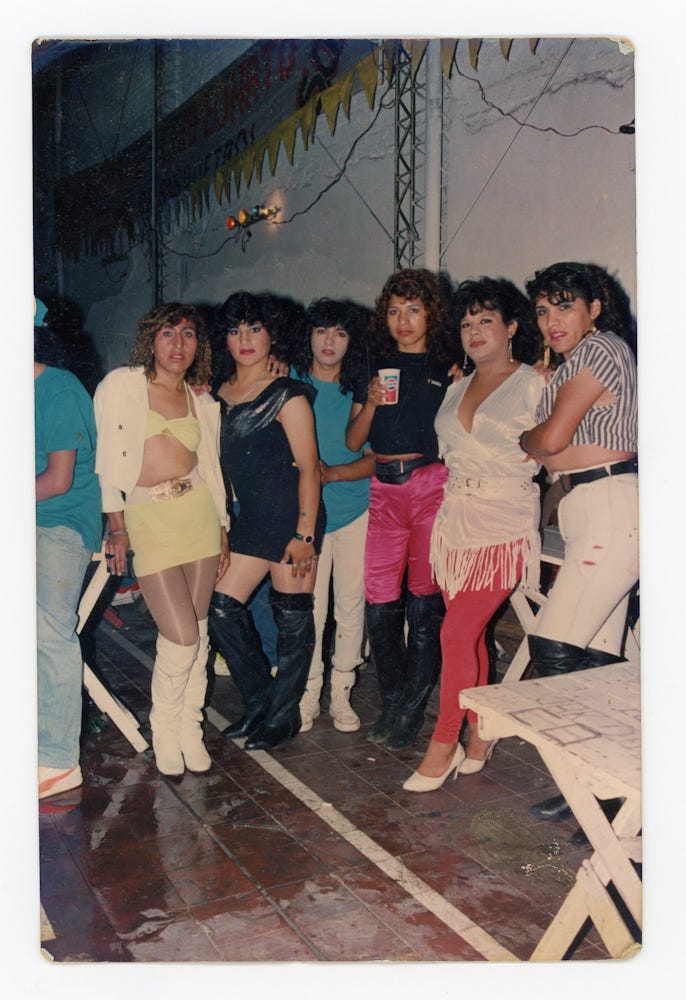

Hablando de películas, me gustaría hablar de otro tipo de maternidad que nada tiene que ver con los lazos de sangre. En Paris Is Burning (1990) se muestra el mundo contracultural de los ballrooms, de las drag queens, de las mujeres trans de finales de los 80s. En este documental se habla de un concepto de las “casas” que son pequeñas instituciones en las que se agrupan les participantes de los ballrooms para competir. Las casas tienen nombres como Xtravaganza, LaBeija, Balenciaga, Saint Laurent, etc. Cada casa tiene una mother, una madre. El concepto de madre es importantísimo porque no es solamente una lideresa de esta pequeña familia que forman las casas sino porque también es una guía, una acompañante. En muchos casos, la persona que llega a una casa es una persona trans o gay que fue echada de su casa a los 14, 15, 16 años y que no tiene un lugar donde dormir, siquiera. La figura de la madre cobra un sentido casi literal porque es la persona que terminará de criar a estas personas jóvenes que llegan en estados de desesperación buscando un refugio. La comunidad LGBTT+ históricamente resignificó el concepto de familia. En un mundo donde la familia legal muchas veces es el primer bully, el primer espacio inseguro que una persona queer habita, la comunidad LGBTT+ crea nuevas familias formadas a partir de los lazos de amistad entre pares y gente que tiene otras experiencias. Es por eso que las madres son tan importantes, porque son guías y cobijo.

En Argentina no tuvimos esa cultura del ballroom pero tenemos testimonios de muchas mujeres trans que hablan de estas relaciones con una trans mayor que les dio el cobijo y les enseñó la forma de, por ejemplo, trabajar la calle. En los libros Las Malas de Camila Sosa, Furia Travesti de Marlene Wayar o La Roy de Florencia Guimaraes podemos leer testimonios de estas relaciones importantísimas. En el Archivo de la Memoria Trans también se habla muchísimo de la influencia de las mujeres trans mayores sobre las menores, las recién llegadas, las que todavía están descubriendo su propio mundo. Estas mujeres trans formaron y forman familias nuevas, muchas veces alejadas de las propias, las de nacimiento, por los prejuicios y la violencia.

Hoy, en el día de la madre, y hablando de la lucha de las mujeres trans, me gustaría destacar la historia de Mariela Muñoz, una mujer trans que logró darle una familia a 23 chicos en distintos momentos de su vida y que fueron sus hijos y esos hijos le dieron 30 nietos. Recibió en su casa a hijos de prostitutas, a hijos de gente que no podía cuidarlos, niños abandonados y a todos los cuidó como propios. Gracias a su amor maternal logró ser la primera mujer en poder cambiar su identidad de género en el DNI. Esto sucedió porque en el año 1993 una mujer que había dejado a sus hijos al cuidado de Mariela se arrepintió de lo que hizo y en vez de volver, directamente la denunció. Le sacaron a los niños y la condenaron a un año de prisión en suspenso. Frente a toda esta violencia, Mariela decidió luchar y hacer esa lucha pública. Esta lucha, movida por el amor que sentía por todos sus hijos, culminó en 1997 con un logro inaudito hasta ese momento: logró ser la primera mujer trans en cambiar su nombre anterior en el DNI y poder poner su verdadera identidad de género, casi quince años antes de que se aprobara la ley de Identidad de Género. Me parece importante destacar acá no solamente la figura de Mariela Muñoz como pionera en la lucha de la identidad de género, lucha que también le otorgó herramientas a muchas personas trans después para poder seguir sus pasos, sino también quiero que reflexionemos sobre la forma en la que transformó su maternidad y el amor que profesaba en el motor de su lucha.

La lucha de Mariela Muñoz también pone en evidencia el rol del estado en cuestiones básicas para el ser humano como es la identidad o la maternidad. Una de las grandes luchas del feminismo actualmente y que se cruza directamente con la maternidad es el de las tareas de cuidado. Se entiende como tareas de cuidado a aquellas que se relacionan a la creación de un hábitat apropiada para el desarrollo humano, entiéndase como un lugar donde uno se pueda educar, recibir alimentación, estar sanos, etc. Históricamente las tareas de cuidado cayeron sobre las mujeres del hogar y en el caso de aquellas mujeres con hijos, las tareas de cuidado recaen sobre las madres. Es una realidad, estadísticamente comprobado, que las madres son las que cargan con la gran mayoría de estas tareas, sean o no mujeres trabajadoras, lo cuál agrega horas de trabajo no remunerado a su rutina diaria. Esta realidad se potencia en poblaciones de más bajos recursos. ¿De qué manera puede el estado acompañar a una maternidad tan compleja?

Me gustaría hablar de uno de los hitos del diseño argentino moderno y que salió de la cabeza de un estudiante: el Plan Qunita. Es importante destacarlo como una forma de ver cómo el diseño está presente en todos los aspectos de nuestra vida diaria y la forma en la que el diseño también sirve para allanar el camino hacia la justicia social y la igualdad. El Plan Qunita fue diseñado por un estudiante de diseño industrial la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, Santiago Ares, un joven que falleció a los 25 años, truncando lo que a todas luces iba a ser una carrera brillante en el diseño. Este plan surgió como respuesta a las estadísticas alarmantes que señalan al colecho como una de las grandes causas de la muerte prematura de bebé. El problema es que en muchos de estos casos el colecho se da porque la familia de bajos recursos no tiene un lugar designado donde pueda dormir el bebé. Frente a esto, Santiago y sus compañeros de Polenta idearon un plan integral para los primeros meses de vida del bebé: un moisés liviano y de bajo costo, un bolso para transportarlo, sábanas, un folleto sobre cuidados, etc. Este plan llega al gobierno nacional que decide adoptarlo y además agregar más productos para hacerlo un kit completo de la primera infancia: chupetes, termómetro, cremas. El destino del plan Qunita fue tortuoso y no vale la pena mencionarlo pero si destacarlo como ejemplo de la posiblidad que tiene el diseño y el estado de crear un acompañamiento integral para las distintas etapas de la vida siendo en este caso la maternidad y infancia.

Por último, para ir cerrando, quiero mencionar algo de lo que no hablamos: la no-maternidad. Hay una frase muy poderosa que todavía resuena “la maternidad será deseada o no será” Hoy tenemos una ley de Interrupción Legal del Embarazo que garantiza que cualquier persona gestante pueda acceder a la terminación de un embarazo no deseado, por el motivo que fuere. Nos encontramos en un momento coyuntural donde sentimos que todos los derechos adquiridos están tambaleándose. Hoy más que nunca es importante saber y seguir luchando por las libertades que tenemos sobre nuestros propios cuerpos. Hablamos de tantos tipos de maternidades y cada una es una decisión enorme. Y el no maternar también. Lo importante es ser lo más responsable posible.

Quiero cerrar el Sublime Obsesión de hoy no con una frase mía sino con una del experto en madres e hijas, mi Pedro Almodóvar. Dejo el final de Todo Sobre Mi Madre:

Feliz día,

¿Maternalmente? suyo

Joel 💋

Editor en jefe de Sublime Obsesión